絶滅危惧種の川魚を解説

今回は環境省のレッドリスト2020で絶滅危惧種に選定されている魚をご紹介します。

どの種類も魅力的です。1種類でも多くの魚を知っていただけたら嬉しいです。

ニッポンバラタナゴ

ニッポンバラタナゴは、その名の通り繁殖期になると、オスは美しい薔薇色に染まります。また、メスは産卵管が伸び、それを二枚貝に差し込んで産卵します。現在は各地で外来種のタイリクバラタナゴと交雑が進んでいます。大阪府ではきんたい廃校博物館で保全活動が行われています。

イタセンパラ

イタセンパラは、国の天然記念物・国内希少野生動植物種に指定されているタナゴの仲間です。タナゴとしては珍しく秋に二枚貝に産卵し、オスは繁殖期になると赤紫色に染まります。現在は生息環境の悪化や外来生物による捕食などによって数を減らしており、淀川では野生復帰が行われています。

アユモドキ

アユモドキは、名前に「アユ」と入っているもののドジョウの仲間です。現在、生息地は極めて局所的で国の天然記念物・国内希少野生動植物種に指定されています。梅雨になると、河川の増水によってできた場所に産卵するため、河川改修や水田の消失、圃場整備などによって絶滅寸前に陥ってしまっています。

ホトケドジョウ

ホトケドジョウは、湧水が流れる湿地や小さな溝などに生息しているドジョウです。産卵期になると1尾のメスを数匹のオスが追いかけながら水草などに産卵します。生息地は人間生活の影響を受けやすく、圃場整備などで生息地が破壊されてしまうこともあり、減少しています。

オショロコマ

オショロコマは、日本では北海道だけに生息しているイワナの仲間です。一般的には他のイワナより上流に生息しており、川から海へ下る降海型と川に留まる河川残留型がいます。北海道ではアメマスや、外来魚のニジマス・ブラウントラウトとの競争などによって減少しています。

カマキリ(アユカケ)

アユカケは、カジカの仲間です。海で生まれて川で成長する大型になるカジカの仲間です。しかし、川に堰などができることで遡上が難しくなり、生息地が減少しています。名前の由来はアユを引っかけて食べるという伝承からです。福井県では「アラレガコ」と呼ばれ郷土料理となっています。

ゲンゴロウブナ

ゲンゴロウブナは、琵琶湖淀川水系固有種で体高が高い特徴のあるフナです。品種改良されたものもおり、釣り人には「ヘラブナ」と呼ばれ、釣りの対象魚として人気があります。また、大阪のため池などで養殖されているものは「カワチブナ」と呼ばれています。

ニゴロブナ

ニゴロブナは、琵琶湖の固有亜種で、鮒ずしの原料になっている魚です。琵琶湖の食文化にとって重要な魚ですが、産卵場であるヨシ帯の減少や外来魚による影響などによって減少していると考えられています。他のフナとは、体高が低いところや喉部が角張っていることなどから見分けることができます。

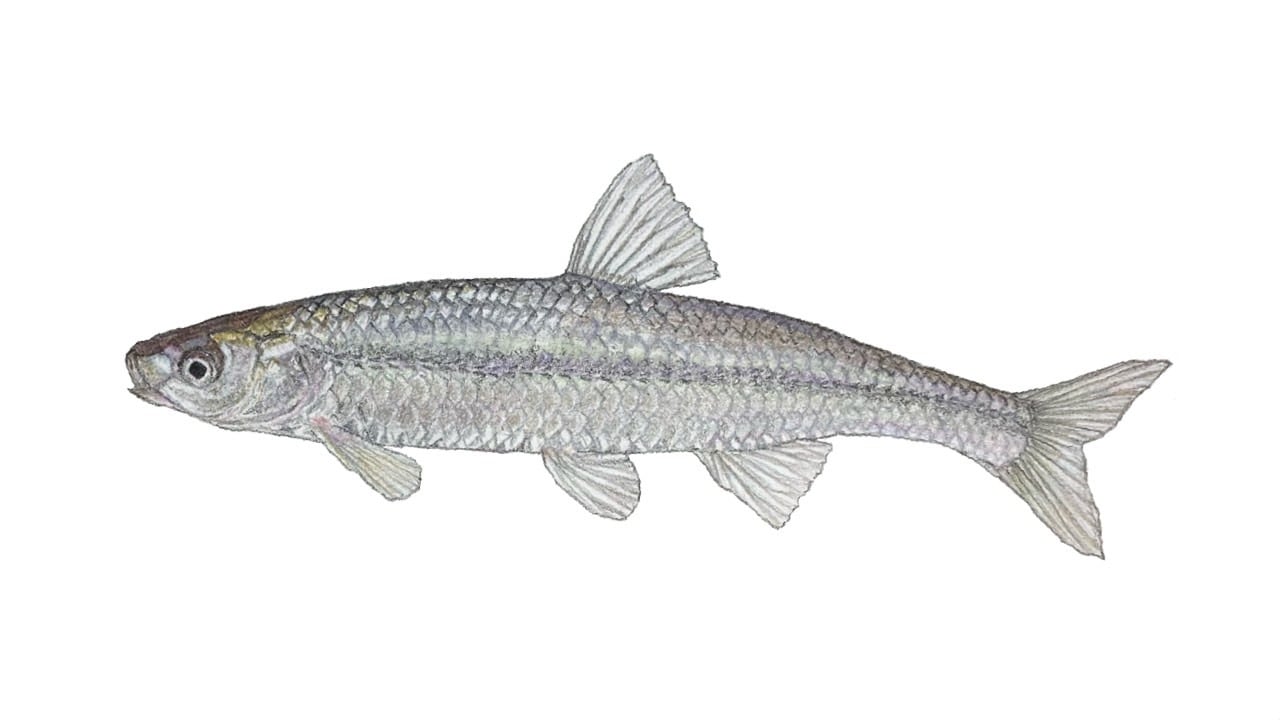

ホンモロコ

ホンモロコは、琵琶湖の固有種で、味の良さから各地の湖などに移植されている魚です。普段は沖合を泳いでいますが、繁殖期になると湖岸や内湖、水路、河川でヤナギやヨシなどの植物に産卵します。現在は回復しつつありますが、外来魚による影響や産卵繁殖場の減少、琵琶湖の水位操作などによって数を減らしています。

イサザ

イサザは、琵琶湖の固有種で滋賀県では佃煮などで食べられるハゼの仲間です。普段は琵琶湖の沖合で生活しており、繁殖期になるとメスは特に腹が黄色い婚姻色に染まります。また、オスは岸近くの石の下に巣を作り、メスを誘います。

カゼトゲタナゴ(北九州集団)

カゼトゲタナゴは、平野部を流れる小さな河川や水路に生息しています。北九州集団と山陽集団に分けられています。山陽集団は国内希少野生動植物種に指定されており、かつてはスイゲンゼニタナゴと呼ばれていました。生息環境の悪化や産卵に必要な二枚貝の減少などによって数を減らしています。

イチモンジタナゴ

イチモンジタナゴは、体に漢数字の「一」の字に似る線が入っています。現在は河川改修や圃場整備によって生息場所が減少していることや外来魚による食害、産卵に必要な二枚貝の減少などから環境省レッドリストで絶滅危惧IA類に選定されています。

ミヤコタナゴ

ミヤコタナゴは、国の天然記念物に初めて指定された魚です。名前は東京を因むもので、かつては関東地方の各地に分布していましたが、現在は激減し、生息地は限られています。また、国内希少野生動植物種に指定されており、保護増殖がされています。

ミナミメダカ

ミナミメダカは、童謡に出てくる程、古くから日本人にとって身近な魚です。以前は、田んぼの用水路などで身近に見られる存在でしたが、現在は生息地がコンクリート化したことや、メダカによく似た外来魚のカダヤシとの競合などによって減少しています。また、ペットショップ等で販売されている品種改良されたメダカが放流され、在来種のメダカと交雑する遺伝子汚染問題も深刻です。

ミヤベイワナ

ミヤベイワナは、北海道の然別湖にのみ生息している魚です。オショロコマという魚と亜種関係にありますが、胸びれが長いことなどの違いがあります。体色は生息する場所によって変わり、釣り人の間ではブラウンバック、グリーンバック、ブルーバックと呼ばれています。

シロヒレタビラ

シロヒレタビラは、河川や細流・水路・湖沼に生息する日本固有のタナゴの仲間です。タナゴでは比較的、深い水深まで生息しており、琵琶湖では沖合の深場でも生息が確認されています。繁殖期のオスは体が青みがかり、臀びれと腹びれは白く縁どられます。

ニホンウナギ

ニホンウナギは、日本の水産業・食文化において特に重要な魚ですが、生活場所の減少や乱獲などによって数を減らしています。また、ウナギは海で産卵し、幼生はレプトケファルスと呼ばれ、透明で海流に乗りやすい木の葉のような形をしています。その後は透明なシラスウナギとなって河川を遡上し、10cm程度になると体が色づきはじめ、やがて河川に定着します。

オヤニラミ

オヤニラミは、澄んだ河川などに生息し、なわばりをつくって生活している魚です。諸説ありますが、エラぶたにあるの目のような模様が、親を睨んでいる様に見えることから名前が付いたと言われています。産卵期になると、オスはススキやヨシなどの茎になわばりをつくり、メスはそこに卵を産みつけます。

オオガタスジシマドジョウ

オオガタスジシマドジョウは、琵琶湖固有種のドジョウです。他のドジョウと比較すると名前のとおり大型になり、メスは全長10cm程度にまで成長します。また、琵琶湖で生活している個体は産卵期になると、湖と流入する河川や水路などに遡上する特徴があります。

ヨドゼゼラ

琵琶湖・淀川水系固有の魚です。淀川のワンドやタマリ、水路に好んで生息していますが、水田地帯の消失や圃場整備・河川環境の悪化などによって減少しており、環境省レッドリストで絶滅危惧IB類に選定されています。繁殖期になると、オスは銀黒色になり強い縄張りを持ち、メスは浅い水域の植物の根などに卵を産み付けます。2010年に本企画展にご協力いただいている川瀬成吾さんによって新種記載されました。

カワバタモロコ

カワバタモロコは、繁殖期になるとオスが美しい金色に染まる魚です。主に水路やため池などに生息しており、浅い湿地のような場所で産卵します。生息環境の悪化や外来魚による食害、水草の消失などによって各地で減少しています。

ネコギギ

ネコギギは、国の天然記念物に指定されているナマズの仲間です。伊勢湾及び三河湾にそそぐ河川にのみ分布しており、環境省レッドリストによって絶滅危惧IB類に選定されています。また、夜行性であるため、昼間は基本的に石の間などに潜んでいます。ギギという名前は胸びれのトゲとその付け根にある骨をこすり合わせて「ギーギー」と音を出すことに由来しています。

アオバラヨシノボリ

アオバラヨシノボリは、最大でも6cm程になる小さなハゼの仲間です。沖縄島北部の固有種で河川上流の流れが緩やかな場所に生息しており、一生を河川で過ごします。名前の通り、メスは成熟すると腹部が瑠璃色になる特徴があります。また、ヨシノボリ属では唯一、環境省レッドリストによって絶滅危惧IA類に選定されており、ダム建設や河川工事などによって数を減らしていると言われています。

ハリヨ

ハリヨは、岐阜県と滋賀県の湧水が流れているような清流や池に生息しているトゲウオの仲間です。繁殖期になるとオスは綺麗な水色と橙色に染まり、なわばりを作り、他のオスを追い払います。また、水草を集めた巣を作ってメスを誘い込んで産卵し、オスは卵を保護する習性があります。

アブラヒガイ

アブラヒガイは、琵琶湖の固有種で、主に岩礁地帯に生息している魚です。体色は暗い黄褐色で「アブラ」のような感じ受けることから名前が付けられています。産卵期になるとオスは黒ずみ、二枚貝に産卵します。「ヒガイは明治天皇が好んで食べられたことから漢字では、魚編に皇室の「皇」と書きます。」